–

La sombra es un efecto físico producido por la luz. No hay sombra sin luz que la cree. Es precisamente por tal dualismo por el que se convierte en un arquetipo en mitos y creencias, en la literatura, el cine y las artes plásticas1. Incluso en el habla, dadas las numerosas expresiones y frases hechas que se suelen utilizar con tal vocablo (un malasombra, el que a buen árbol se arrima…, ser la sombra de alguien, estar en la sombra o a la sombra, no es ni sombra de lo que era, el peso de la sombra de la figura paterna, sombra eres y en sombra te convertirás, etc.). Las sombras no son mera ausencia, sino que tienen una presencia propia y cautivadora, son «formas sin forma», decía T. S. Elliot. La sombra de una persona y el reflejo en el agua son las más antiguas imágenes que el ser humano pudo contemplar de sí mismo. Lo inaprensible de la sombra y del reflejo debieron de crear en la conciencia humana originaria emociones que siguen presentes en nuestro inconsciente. La sombra propia debía verse y sentirse como algo ajeno, extraño, amenazador.

«El ser humano no es más que respiración y sombra», decía Sófocles. «Es el cuerpo del alma», afirmaba Oscar Wilde, «un elemento de la humanidad completa de su dueño —lo que le acontece a uno de los dos repercute en el otro— de tal modo que, si en vida la sombra se separaba del cuerpo, acarreaba una gran desgracia». Es la presencia que nos hace vivir, aunque no queramos, similar a la conciencia. Por esta razón la literatura se centra en la separación temporal o permanente de la sombra del cuerpo, la independencia en su comportamiento y la falta de sombra como muestra de una gravísima amputación humana. Esta es la visión que aparece en obras ya clásicas: La maravillosa historia de Peter Schlemihl (1814) de Adelbert von Chamisso, El pescador y su alma, de Oscar Wilde, La sombra (1871) de Benito Pérez Galdós, Rosa de sombras de Rosalía de Castro, La mujer sin sombra (1919) de Hugo von Hofmannsthal, y La sombra (1843) de Hans Christian Andersen. En Crimen y castigo de Dostoievski, Raskolnikov es perseguido por su propia sombra. J. L. Borges, en cambio, no podía más que escribir El elogio de la sombra (1969), metáfora de la ceguera. En otros escritores la sombra adquiere perfiles propios, de realismo mágico, como en la novela de Murakami, La ciudad y sus muros inciertos (2024).

Muchos de estos relatos occidentales y otros que hacen referencia al «doble sombrío», como faceta de pasiones y vicios que nuestro consciente se resiste a aceptar, anticipan algunas ideas de C. G. Jung, que reconduce la visión tradicional negativa de la sombra, con su pésima reputación, la saca de las tinieblas y de lo oscuro y la lleva a una configuración mucho más amplia del inconsciente que la de Freud, por el que desfilan no solo miedos, complejos, traumas, deseos sexuales, sino también afán de poder y dominación. No obstante, su función como un archivo de la oscuridad humana, o tal vez debido a esto mismo, la sombra es también el asiento de la creatividad. No hay que tener miedo a la Sombra: «Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz sino adquiriendo conciencia de la oscuridad. Lo que no se hace consciente, se manifiesta en nuestras vidas como destino».

El cine ha tenido dificultades para representar cinematográficamente la sombra como personaje diferente o distinto del doble. Solo se utiliza como tal cuando es la proyección del personaje fantástico que representa el mal, la amenaza. Ha dado más protagonismo a las sombras, frecuentes en las vanguardias como en el expresionismo, a veces recurriendo a sombras chinescas, como en el film alemán Sombras (Schätten, 1923, Alemania) de Arthur Robison. En Vampyr (1932) de C.T. Dreyer vemos la sombra de un militar con pata de palo, que actúa por su cuenta y las sombras de bailarines y de una orquesta. En Nosferatu (1922) de Murnau el conde Orlock en muchos momentos se muestra como sombra proyectada, especialmente cuando por la noche acecha a Mina. Esta será una constante de los filmes sobre Drácula, y en general sobre vampiros, pues son seres de la noche, se pueden transformar en una sombra. Y llamarse, además, «Sombra oscura», la curiosa funcionaria vampírica de la serie Lo que hacemos en las sombras (2019).

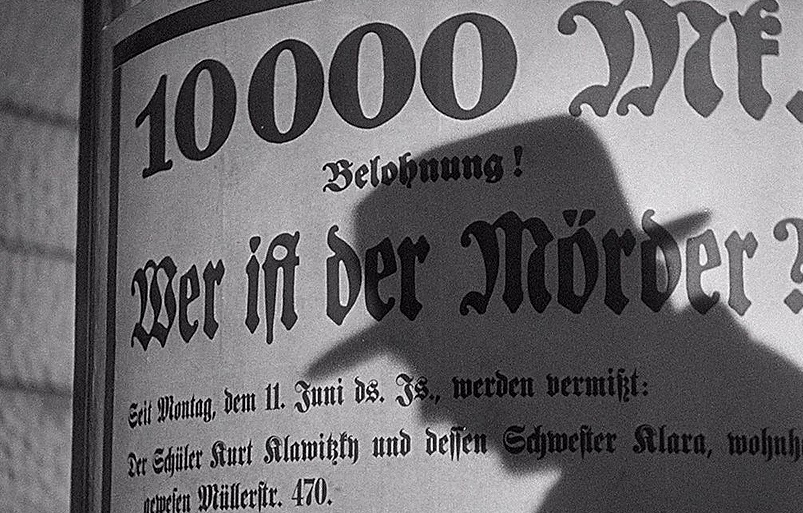

Una de las características más relevantes del cine de género policíaco es que «la sombra» o «las sombras» contribuyen junto al claroscuro a la creación de ambientes, de personajes, atmósferas, entornos inquietantes y siniestros añadiendo profundidad y misterio, como las «sombras del crepúsculo» y «las sombras al acecho». La sombra refleja la realidad, pero de una forma desproporcionada, inamovible, expresionista, más que surrealista. El contraste de luz y sombras genera inquietud y suspense ante lo desconocido y evoca una amplia gama de emociones. Así, por ejemplo, en M, el vampiro de Düsseldorf (1931), como destaca Juan Manuel García Ferrer, la amenaza no la captamos hasta que su sombra envuelve a la víctima. Ahí se sitúa la parodia de Woody Allen Sombras y niebla (1991), un homenaje a este género. Otras veces la sombra es como un presagio, una anticipación de peligros inminentes o una caracterización de los personajes creando ambigüedad y complejidad, como en el caso del falso reverendo de La noche del cazador (1955) de Charles Laughton, que lo muestra con los dedos de su mano en forma de garra, tatuados con las letras de las palabras «Love» y «Hate», y como sombra que se proyecta sobre la casa donde duermen los niños, acompañado por un rezo amenazador en forma de cantinela.

Poco tienen que ver con la idea fantástica romántica de sombra el film de Alain Tanner El hombre que perdió su sombra (1991), una metáfora sobre la pérdida de ideales y de utopías, El hombre sin sombra (2000) de P. Verhoeven, que se refiere al hombre invisible, y Sombra (2018) de Zhang Yimou, cuya trama gira en torno a un comandante degradado por el emperador que decide emplear una «sombra» o doble para recuperar el poder. En L´Ombra di Caravaggio (2022) de Michele Placido la sombra es un agente del Vaticano, cuya misión es recoger información sobre Caravaggio, sobre su vida y su obra y con poder absoluto de vida o muerte. Actúa siempre en la oscuridad. Caravaggio vive una vida que quiere redimir a través de la luz, como en sus pinturas, cuyos personajes emergen de la sombra en dirección a la luz. Por eso pide al hombre que le persigue y le investiga que desde aquella oscuridad que parece dominarlo todo salga a la luz. En Fellini 8 y medio (1963), cuando Guido consulta en el balneario al cardenal, lo muestra velado, reducido su cuerpo a una sombra a través de una pantalla de sábanas, como una entelequia, un oráculo o una sombra chinesca.

En Occidente el más poderoso aliado de la belleza ha sido siempre la luz, y, a veces, el exceso de luz. En cambio, en la estética tradicional japonesa lo esencial es captar el enigma de la sombra, la penumbra, los claroscuros, los matices, como sostiene El elogio de la sombra (1933) de Junichiro Tanizaki. La sombra es un color como lo es la luz, pero menos brillante, una relación de dos tonos, decía Cézanne. Aunque la sombra sea el contrapunto de la luz, el reino de las tinieblas, a veces es la que más ilumina. Y así se expresa en el film de Wim Wenders, Perfect days (2023) mediante las fotos que realiza Hirayama, el protagonista, y sus sueños casi vanguardistas. Al final, vemos una escena en la que Hirayama y un amigo juegan con sus sombras, las unen en el suelo para saber si, al sobreponerse, se oscurecen más. Hirayama insiste en que sí, porque de otra manera nada tendría sentido.

En fin, sombras somos y «en sombras nos convertiremos todos, uno a uno», concluye el monólogo en off del final de Dublineses (1987) (The Dead) de J. Huston.

[1] Véase ampliamente La ignorancia, Revista Digital, número 11, septiembre-octubre de 2016, monográfico dedicado a La sombra, en LAIGNORANCIACREA@GMAIL.COM y José María Parreño, Libro de las sombras, Madrid, 1986, Cuentos de sombras, Madrid, 2005, ed. Siruela, e «Iconografia de la sombra», Cuadernos de arte e iconografía, Tomo 3, n. 5, 1990, págs. 23-30.